飲食店がホームページを使って集客する5つの秘訣

飲食店がホームページを使って集客する秘訣は以下の通りです。

- SNSとホームページの連携

- グルメサイトとホームページの連携

- Googleビジネスプロフィールの利用

- オウンドメディアの運営

- Web広告の利用

このように「飲食店がホームページを使って集客する方法」はいろいろあります。

ここでリストアップしてないモノは有効性が低く、このリストの中でも使い方を間違えれば逆効果なものもあります。

この記事では、飲食店がホームページを使った集客方法について、元飲食店勤務でこれまでいくつものWebメディアを運営した経験を持つこの私が徹底解説します。

ぜひ最後まで読んでください。

飲食店がホームページを使って集客する秘訣の解説

飲食店がホームページを使って集客する方法は以下の通りです。

- SNSとホームページの連携

- グルメサイトとホームページの連携

- Googleビジネスプロフィールの利用

- オウンドメディアの運営

- Web広告の利用

順番に解説します。

SNSとホームページの連携

- Instagram(インスタグラム)

- X(旧Twitter)

- Facebook(フェイスブック)

- YouTube(ユーチューブ)

- TikTok(ティックトック)

これらのSNSとホームページの連携は非常に有効です。

- 美味しそうな料理の写真

- 躍動感のある料理の動画

- 料理の魅力を伝える文章

- 店の魅力を伝える文章

- ホームページの予約ページへと繋がるリンク

これらを組み合わせれば、上手く集客することが可能です。

SNSのタイムラインは、どんどん新しい投稿で埋もれていくので、一瞬で目を引く写真や動画の使用が非常に重要で、それなりに技術が要求されます。

しかし、その技術を身につけるに足るだけの拡散力を、SNSは持ち合わせているので「SNS+ホームページ」の組み合わせは今や必須の戦略になっています。

グルメサイトとホームページの連携

- Retty

- ヒトサラ

- 食べログ

- ぐるなび

- 開店ポータル

- ホットペッパーグルメ

- トリップアドバイザー

- 一休.com レストラン

上記が主要なグルメサイトです。

グルメサイトとホームページの連携は昔からの王道です。これらのグルメサイトは、飲食系Google検索ワードで常に上位表示され「飲食店を探している人」が検索するワードを常に独占しています。

だいたい30,000円ほどの固定掲載料を支払えば、サイト内検索での上位表示など、満足に集客できるサービスが受けられる仕組みです。

グルメサイトは店舗の写真や店舗紹介文などをきちんと用意し、ホームページのリンクも貼り公式情報を求めるお客さん向けに配慮すれば、掲載料に見合っただけの集客効果は見込めます。

グルメサイトは「口コミや飲食店の評価基準などが不当である」と近年では話題になっており「グルメサイト離れ」などの影響が出ていますが、まだまだその集客効果は絶大です。

グルメサイトはきちんと現状を調べ上げ、使いどころを見極めながら利用すべきです。

Googleビジネスプロフィールの利用

Googleビジネスプロフィールとは、Google社の提供するビジネスオーナー向けの店舗情報管理サービスです。

Googleビジネスプロフィールは登録していると、GoogleマップなどGoogle関連サービスに店舗情報が表示されるようになります。

また「MEO対策」なるものがあり「口コミへの対応、店舗情報の正確な記載、上位表示を狙いたいキーワードを入れての投稿機能の積極的活用」により、Googleサービス上に自分の店舗を上位表示させることが可能です。

Googleビジネスプロフィールは、オーナーが直接口コミを消すことはできません。

そのため、グルメサイトの不当評価問題が発覚して以降、公平な口コミを求めて多くの人がGoogleを見て飲食店予約をするようになりました。

Googleは悪い口コミが書かれれば、それに真摯に対応しなければならない厳しい側面もありますが「MEO対策」しかり頑張って宣伝をした分だけ返ってくる集客ツールでもあります。

今最も勢いのある集客ツールなだけに、Googleビジネスプロフィールを中心に集客戦略を考えるのは非常に良い選択です。

オウンドメディアの運営

オウンドメディアとは自社メディアのことです。

だいたいの飲食店はホームページを作る際に、インパクトのあるトップページにメニュー表や店舗情報、予約フォームなどの機能をつけると思います。

ただ、ホームページの機能はそれだけではありません。新規投稿でどんどんページを増やすことができます。

例えばお蕎麦屋さんのオウンドメディアなら、以下のようなやり方があります。

- 自分の店舗で使っている「蕎麦の実」のブログ記事を書く

- Google経由で「蕎麦の実」のブログ記事を読んでもらう

- ブログ記事を読んで、自分の店に興味を持ってくれたお客さんに予約をしてもらう

この例は「インターネットで蕎麦の実を検索するほど蕎麦好きな人」を、専門知識を使って自分の店まで誘導する手法です。

オウンドメディアは、飲食店の露出の機会を増やします。

通常、飲食店はWeb制作会社に依頼をして、ホームページを作るだけでは検索結果で上位表示はされません。

なぜなら、そのドメインにはGoogle側で好評価が与えられるコンテンツが1つもないからです。

先のお蕎麦屋さんの例でも店舗名で検索する人は、ほとんどいないと思います。実社会で店舗名を知る人が地元の人以外、ほとんどいないからです。

店舗の営業でブログ記事を作るなんて、気が回らない人がほとんどだと思いますがホームページを持つならブログ記事はどんどん投稿した方が得なのは間違いありません。

もちろん近年、オウンドメディアも競争力が増して魅力的な写真や動画、ぐいぐり引きこまれる文章力、SEOの知識など、技術が要求されますが、これを全て自分でやる必要はありません。

雑誌やテレビ番組のように、自分は監修といった形で、ライターや編集者などのプロにコンテンツ制作を丸投げすれば良いのです。

実際に自分でオンドメディアを運営してるオーナーシェフの方は何人もいますが、ブログの投稿やメルマガの配信が数ヶ月間止まっているパターンが多いです。

渾身の記事を書こうと思えば、プロでも1日や2日は「エネルギーが0」になるほど消耗するので、これを飲食店を経営しながらやるのは至難の技です。

オウンドメディアは長期的に見れば有効性は高いので、取り組む際はプロを上手く使う形でチャレンジすると良いでしょう。

Web広告の利用

Web広告とは以下の種類があります。

- リスティング広告

- ディスプレイ広告

- 動画広告

- SNS広告

- 記事・バナー広告(純広告)

リスティング広告とは、ユーザーの検索するキーワードに応じて検索結果画面に表示される広告のこと。

ディスプレイ広告とは、リスティング広告の一部でWebサイトやアプリの広告枠に表示される広告のこと。

動画広告とはYoutube動画の冒頭に流れる広告。SNS広告とはSNS上に出稿する広告のことです。

そして、記事・バナー広告(純広告)とは、Webサイトと直に契約する広告です。

これらは、掲載料を払うことで即座に人に見られます。これらの広告の魅力は即効性で、長い時間をかけてSNSやオウンドメディア(自社メディア)を育てるよりも、早い段階で人を呼び込むことが可能です。

ただし、LP(ランディングーページ)と呼ばれる、お客さんを引きこむための専用ページが必要です。なせなら、広告を見てページに訪れた人は、お店に対して信頼感が0の状態だからです。

LPを読んでいるうちに「この店で食事がしたい!!」を思わせないと、予約にまで至ることはありません。

このLPの制作もオウンドメディアと同じく、プロの手に委ねるべきですがデザインから誘導文に至るまでバランスが難しく、何回もテストをして最適なページを制作しないといけません。

Google広告の場合は、運用のプロも必要です。

Web広告は間違いなく集客の即効性はピカイチですが、プロに依頼するにしても慎重に検討をしてください。

なぜLINEやメルマガは集客の秘訣リストから除外したのか?

LINEやメルマガは集客ツールとして、極めて優秀です。特にLINEはメルマガよりも開封率が圧倒的に高いので、そこが近年導入が加速化してきた理由です。

- LINEの開封率:60%

- メルマガの開封率:10%~20%

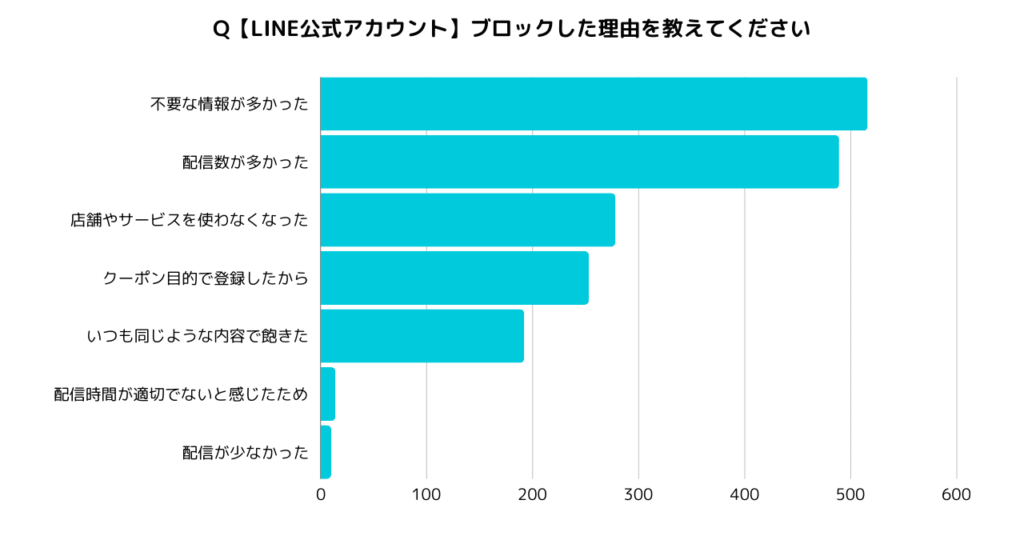

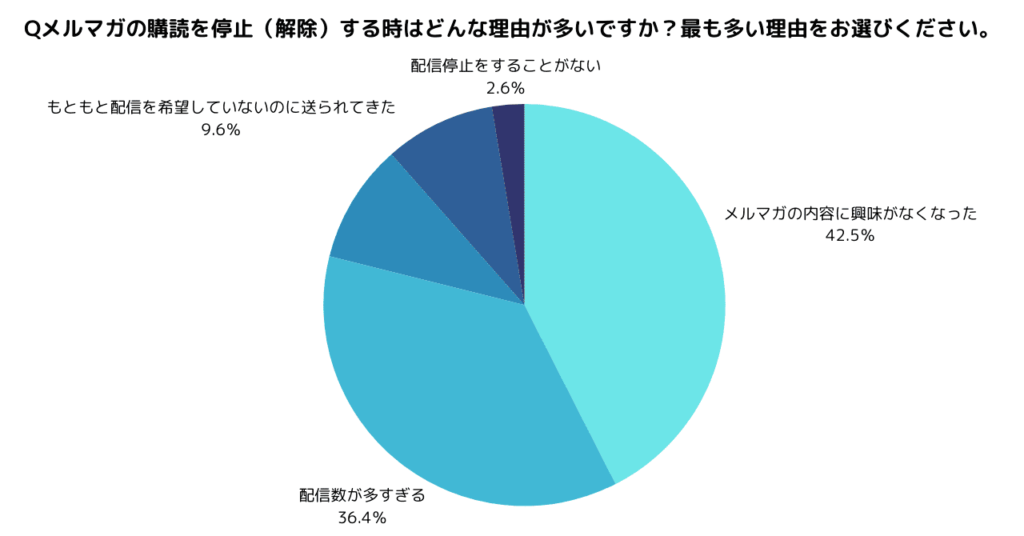

しかし、以下の「公式LINEのブロック率」や「メルマガの解約率」をご覧ください。

- 公式LINEのブロック率:20%~30%

- メルマガの解約率:0.1%~0.5%(1000人にメールを送った場合1〜5人には解約される)

なかなか高めではないでしょうか?

実は飲食店のLINEブロック率にいたっては「90%を超える」とさえ言われており「ブロック率の高さ」に苦悩してるお店が多いのが現状だったりします。

さらに以下の「LINE公式アカウントをブロックした理由」や「メルマガの購読を停止した理由」の統計をご覧ください。

上記の統計で特に多いのは「不要な情報が多かった」「配信数が多すぎる」だと思います。

私がかつて働いていたレストランでもメルマガの導入をしていましたが、常連客20人程度に登録されただけで効果はありませんでした。

なぜかというと「新メニューの宣伝」や「クーポンの配布」だけをしていたからです。

Webマーケティングの世界では、LINEやメルマガは他のツールとは属性が違います。

- SNS:一対多

- ブログ:一対多

- Web広告:一対多

- メルマガ:一対一

- LINE:一対一

上記のようにLINEやメルマガはお客さんと「一対一」のメディアです。LINEやメルマガは一斉送信の機能がありますが「マンツーマンで接客をしている」のと変わりありません。

自分のこととして、少し想像してみてください。

- メールアドレスは、他人に簡単に教えられるでしょうか?

- LINEアカウントは、他人に簡単に教えられるでしょうか?

気軽に教えられる人もいるでしょうが、見ず知らずの相手に「LINEアカウント」や「メールアドレス」を教えることを躊躇する人は非常に多いと思います。

実はLINEやメルマガは、極めてプライベートなツールなのです。

LINEやメルマガを導入する多くの飲食店は、ここを見落としていると私は思います。

LINEやメルマガを使って集客をしたい人は余程のメリットをお客さんに用意し、半永久的にメリットを提示し続け「お客さんとの強固な信頼関係」を築く必要があります。

- 宣伝だけではダメ

- 配信数が多すぎてもダメ

- 配信数が少なすぎてもダメ

- クーポンの配布だけでもダメ

- 購読するメリットを「常に」感じさせないとダメ

上記のように、LINEやメルマガは「お客さんとの信頼を構築し維持するため」に細心の注意を払って運用する必要があるのです。

もしも「お店の宣伝だけ」をしたいのであればSNSのフォローだけで十分。

「クーポンを配布したい」のであれば、SNSを利用して以下の手順を踏めば良いです。

- お客さんが、お店のアカウントをフォロー

- お店で注文した写真を、お客さんがSNS投稿

- 「投稿したよ!」のメッセージを、お客さんがお店アカウントのDMに送信

- お店側は「今度これを使ってください!」とクーポンのQRコードをDMで配布

これで良いです。クーポンの発行もSNSを絡めれば、宣伝に利用できたりします。

少し想像してください。毎月新メニューが出るたびに、この方法でクーポンを発行したら、どれだけ無料で宣伝できるでしょうか??

私は多くの飲食店がやりたい集客活動は、SNSで完結できると考えています。

LINEやメルマガは常連客などを特別待遇するのに適していますがカジュアルな宣伝では、SNSの方が圧倒的に便利で拡散効果もあります。

LINEやメルマガの導入をするしないの話は、お店ごとに状況は違い検証をしながら決めるべきですが「便利だから」といって、安直に導入して良いものではないと私は考えています。

飲食店が集客成功のカギを握るのはGoogleとインスタとホームページの連携

飲食店が集客を成功させるために、インスタとGoogleを上手く活用することが非常に重要です。

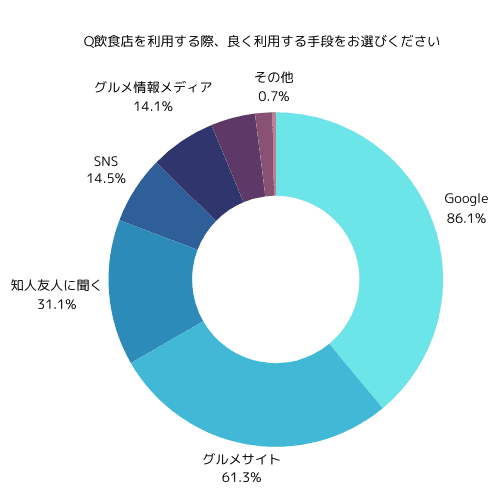

以下の統計を見てください。

まず近年ではグルメサイトではなく、Googleの飲食店情報を見て予約をする人が多いです。

グルメサイトは長年、評価システムへの公平性が問題視されていました。そのため、よりノイズの少ないGoogleの口コミを多くの人が見るようになったのが、この統計の結果です。

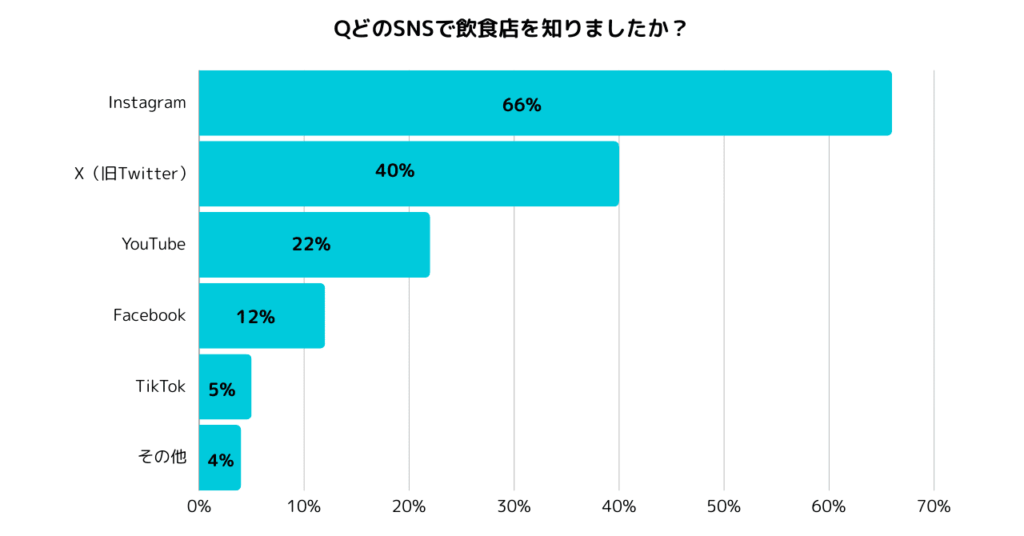

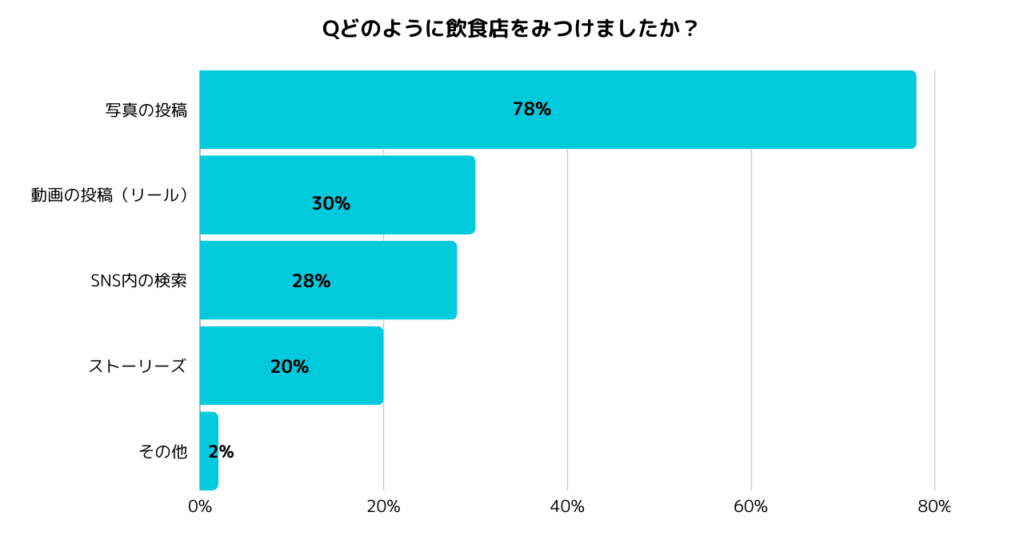

さらに以下の統計を見てください。

Googleやグルメサイトよりも、まだまだ利用率は低いですがSNS系由でお店の「発見・予約」に繋がるケースが増えています。

その中でもInstagram(インスタ)の飲食店の利用率が上がっています。

インスタは写真と動画が主体のSNSですが、ここに「料理動画」や「店内の様子を写した写真」などを投稿するクリエイターが非常に増えています。

インスタの月間アクティブユーザー数は、日本では4,610万人で世界では20億人。

日本ではX(旧Twitter)の影響力が強いですが、インスタは世界で4位に位置する巨大SNSです。

投稿した写真や動画が良ければ、言葉は分からなくとも「いいね」などをしてくれる海外のユーザーが多く、コンテンツが見られやすい環境にあります。

以上のような統計情報から、以下のような導線を組むことが「飲食店集客」の大きなカギになります。

- Google→ホームページ

- インスタ→ホームページ

当然ながらグルメサイトもインスタ以外のSNSも「全て」を使えばそれだけ露出の機会は増えますが、それぞれ特徴が全く違います。

タダでさえ日々の店舗運営で大忙し。その中で、いくつものツールを使いこなすのは至難の技。

そのため、統計上よく使われているツールに絞って使うのがムダがなくて良いのです。

飲食店が集客を成功させるために、具体的に何をやるべきか?

この記事の冒頭で飲食店が集客を成功させる秘訣を語りましたが、具体的に取り組むことはもっと少なくシンプルで良いです。

以下をご覧ください。

- インスタを利用する

- グルメサイトも利用する

- Googleビジネスプロフィールも利用する

現在、上手くいっているツールがあれば、そちらを優先すべきですが私はこの3つのツールのみで、まずはチャレンジすべきだと考えています。

インスタは近年1番伸びのあるSNSで、十分に力を入れる価値があります。Googleビジネスプロフィールも同じです。

ただし、グルメサイトだけは近年では信頼が失墜しているので、疑問に思った人も多いと思います。

私はこの記事でも書いている通り、グルメサイトに関しては否定的ですが、このグルメサイトが持つ巨大なGoogleトラフィックだけは非常に有益で利用すべきだと思います。

ちょっと「東京 港区 肉」などと検索してみてください。

上位を独占しているのはグルメサイトだと思います。

「東京 杉並区 ラーメン」と検索しても同じ。

グルメサイトはGoogle検索で非常に強いです。なぜなら、グルメサイトは飲食店が店舗情報を定期的に書きますし、ユーザーが口コミを定期的に書き込むからです。

Googleは最新で有益な情報を更新するコンテンツを好評価を与えるので、グルメサイトは常時Googleの好評価を得るような仕組みなのです。

稀にラッキーパンチで個人サイトがグルメサイトよりも上位表示されることもありますが、後でそこに資金投入がされてスグにグルメサイトの方が順位を取り返してしまいます。

確かにグルメサイトの評価は下がっていますが、この巨大トラフィックを完全に無視するのは非常にもったいない。

そのため、やはり以下のように、集客ツールをバランス良く使っていくのが1番手堅いです。

- インスタを利用する

- グルメサイトも利用する

- Googleビジネスプロフィールも利用する

グルメサイトの巨大トラフィックを利用しつつ、Googleビジネスプロフィールに地道に取り組み、今勢いのあるインスタで魅力的な写真と動画を投稿して、お客さんの心をキャッチ。

それらで引きつけた人々をホームページに誘導して、どんどん信頼感を高めて実際にお店に足を運んでもらう。

そのような戦略が集客を成功させる確率が高いと私は考えています。

飲食店がホームページを使って集客する5の秘訣:まとめ

飲食店がホームページを使って集客する秘訣は5つあります。

- SNSとホームページの連携

- グルメサイトとホームページの連携

- Googleビジネスプロフィールの利用

- オウンドメディアの運営

- Web広告の利用

そして、その中でも以下の3つの絞って集客戦略を練るのが、成功の確率が高いです。

- インスタを利用する

- グルメサイトも利用する

- Googleビジネスプロフィールも利用する

最近出店した女性客の多いカフェなどは、インスタを上手く利用して集客に繋げています。以下のクーポン配布方法などもインスタで良く見かけます。

- お客さんが、お店のアカウントをフォロー

- お店で注文した写真を、お客さんがSNS投稿

- 「投稿したよ!」のメッセージを、お客さんがお店アカウントのDMに送信

- お店側は「今度これを使ってください!」とクーポンのQRコードをDMで配布

「インスタ・グルメサイト・Googleビジネスプロフィール・ホームページ」かなりツールが少ないと思いますがこれらを、客層や店のカラーに合わせて使い分けるだけでも、かなりの集客パターンが生み出せます。

SNSもグルメサイトも、それぞれ特徴がありユーザーの属性も違います。そのため集客ツールは、まずは絞ってじっくり使ってみることで、その良し悪しが見えてきます。

自分だけの手で地道に取り組んでも良いですし、プロの手に委ねるのも通常業務に専念できるので非常に良い選択です。

ぜひ、今回紹介した方法を試してみてください。